Nouvel extrait de la B.O. de Psycho Starship Rampage

L’article du jour est à lire de l’autre côté, avec la présentation et la petite histoire autour d’une nouvelle piste pour la bande originale du jeu Psycho Starship Rampage (sortie le 28 septembre !).

L’article du jour est à lire de l’autre côté, avec la présentation et la petite histoire autour d’une nouvelle piste pour la bande originale du jeu Psycho Starship Rampage (sortie le 28 septembre !).

Mais pour les non-anglophones et ceux que cela intéresse moyennement, voici l’extrait en direct :

J’entre en studio pro aujourd’hui même pour le mastering de la bande-originale. Sortie en dématérialisé chez tous les distributeurs majeurs en fin de mois !

L’argument opposé en général à ce stade de la discussion, c’est : « Ah, alors, tu es contre les bouquinistes, alors ? Le marché du livre d’occasion ? Sale rapiat ! » (Je prends alors un air pincé, mais je m’efforce de rester calme.)

L’argument opposé en général à ce stade de la discussion, c’est : « Ah, alors, tu es contre les bouquinistes, alors ? Le marché du livre d’occasion ? Sale rapiat ! » (Je prends alors un air pincé, mais je m’efforce de rester calme.)

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.

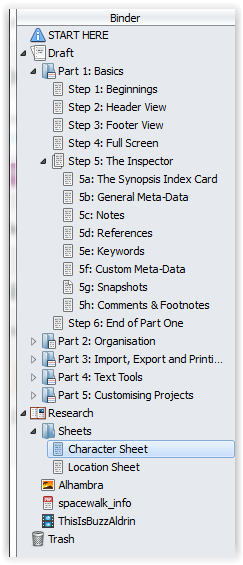

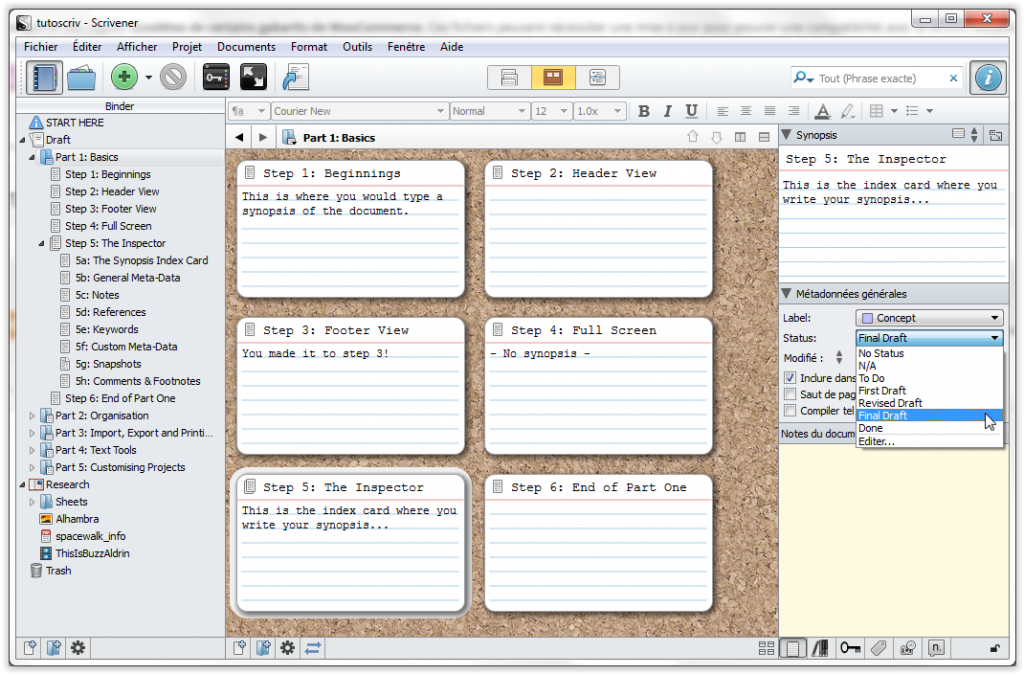

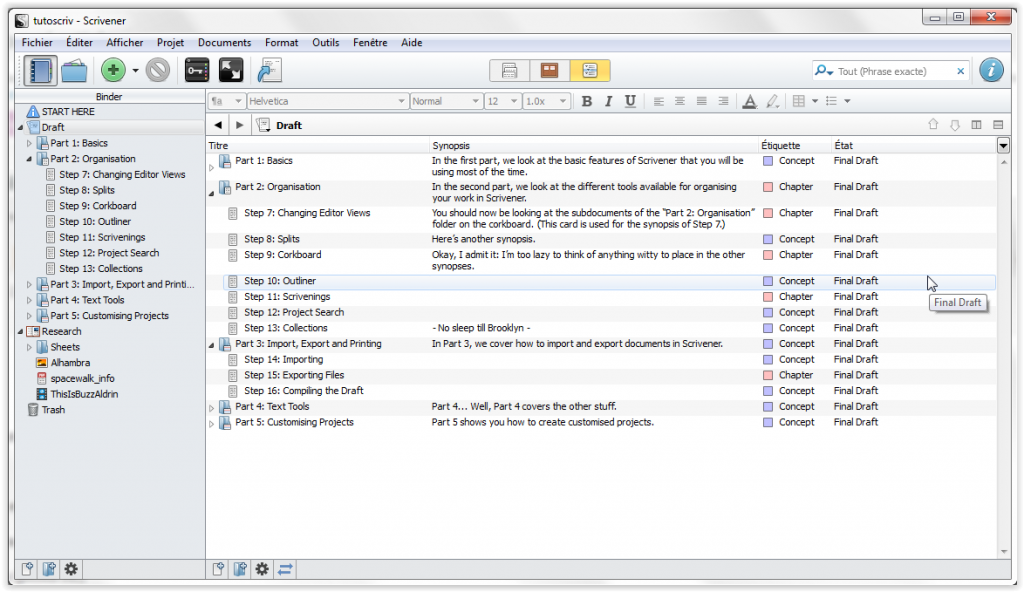

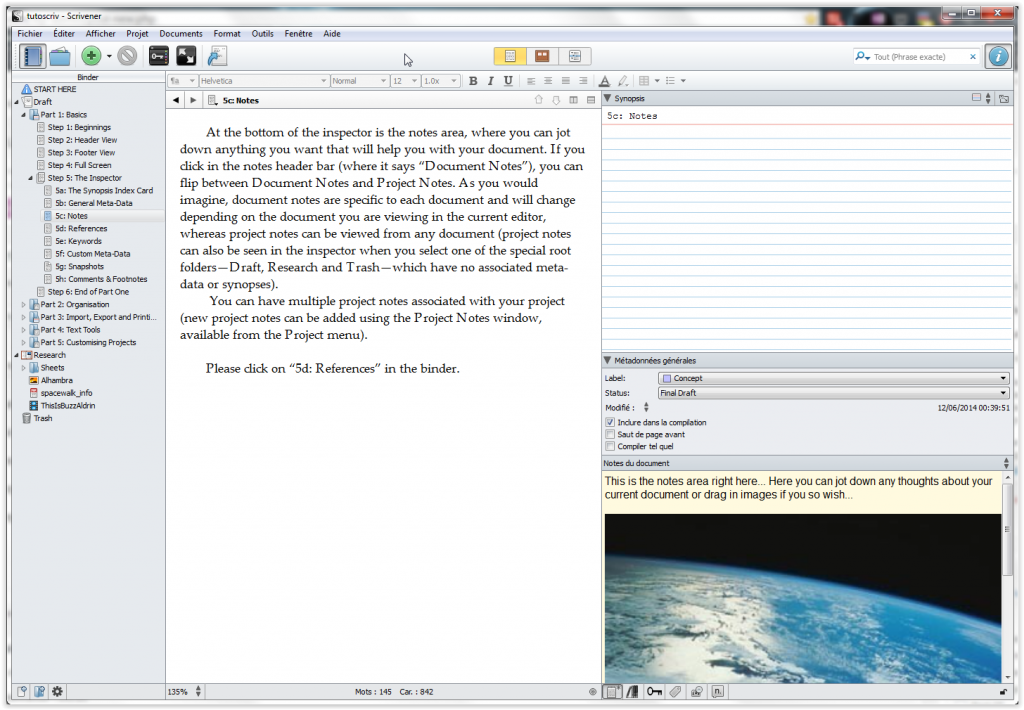

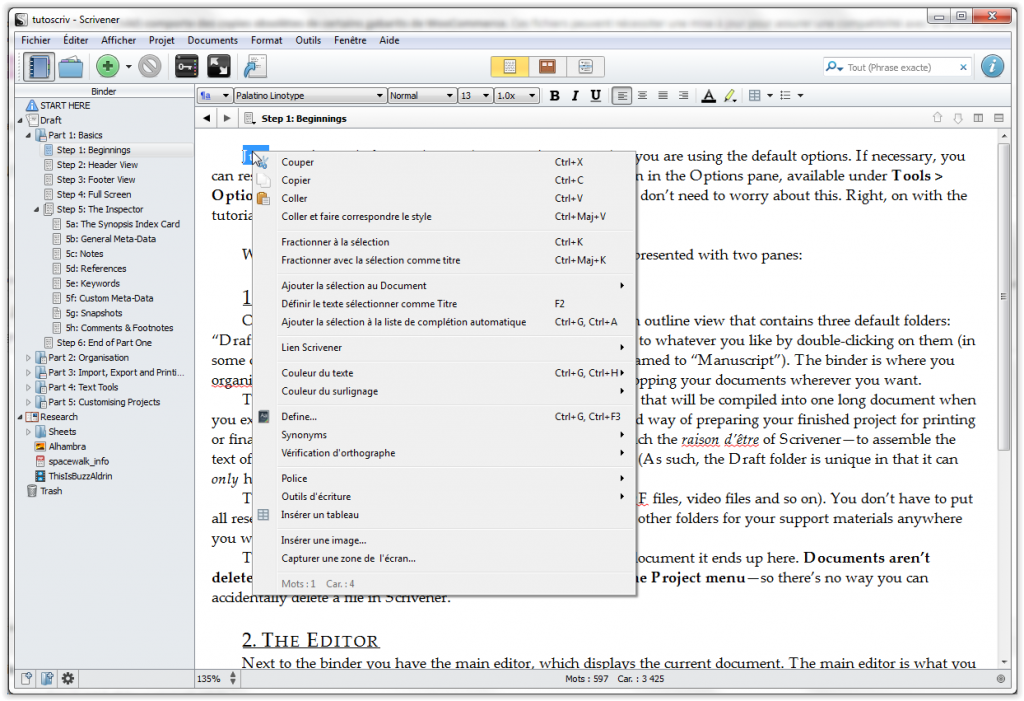

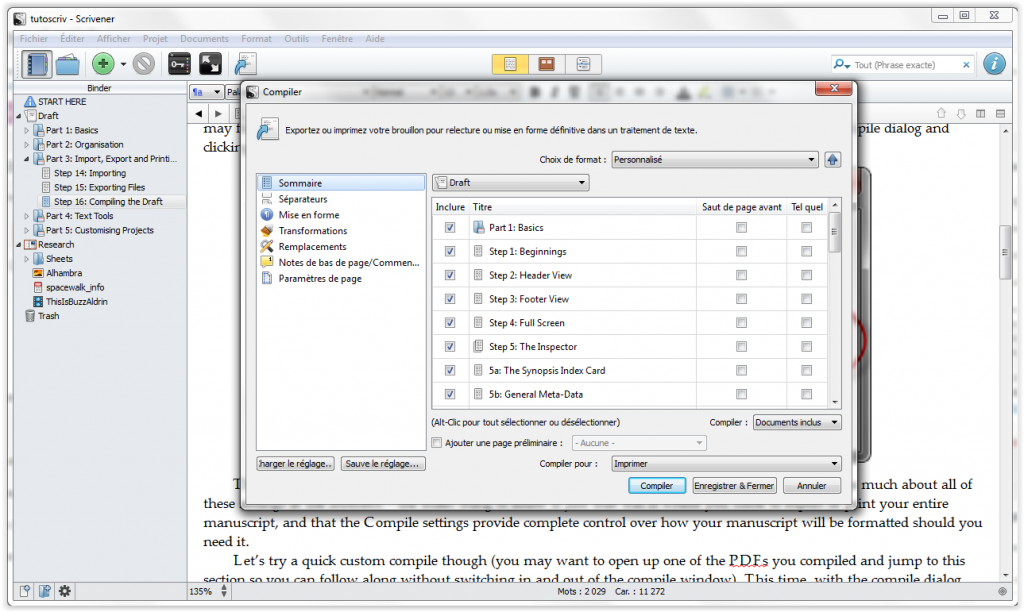

C’est parti pour vingt minutes d’écriture, sans interruption, sur le déclencheur de votre choix. Rappel : vous devez trouver vingt minutes dans la semaine pour écrire, pour donner corps à votre rêve.  Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.

Alors certes, Balzac écrivait à la plume sur du vieux papier à la lueur de la chandelle. Mais, de la même façon que le rythme narratif a un peu évolué depuis, les outils se sont déployés, complexifiés, affinés. A-t-on besoin d’un logiciel dédié pour écrire un bon livre ? Certainement pas, de la même façon qu’un bon dessinateur réalisera des croquis stupéfiants avec un stylo bille et une nappe en papier.