Le Micro Journal, une alternative ouverte, soutenue, indépendante et moins chère aux machines Freewrite

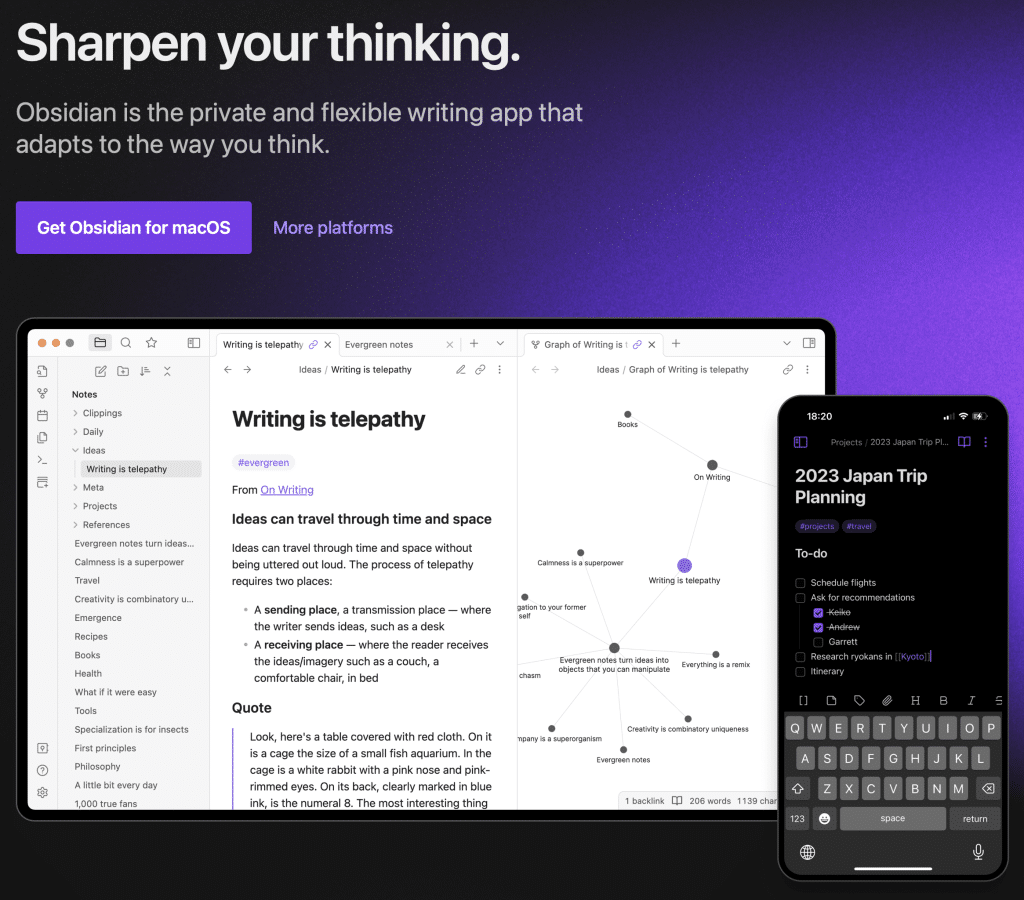

Je ne laisserai jamais Freewrite s’en tirer à bon compte concernant la mise à jour impardonnable de leur clavier, mais il se trouve qu’ils ont tapé juste dans un vrai besoin : écrire sur autre chose que l’ordinateur avec lequel on crée des macros Excel. Plusieurs alternatives ont fleuri sur le marché, mais j’ai envie de dire, à l’heure actuelle, n’allez pas chercher plus loin que le Micro Journal.

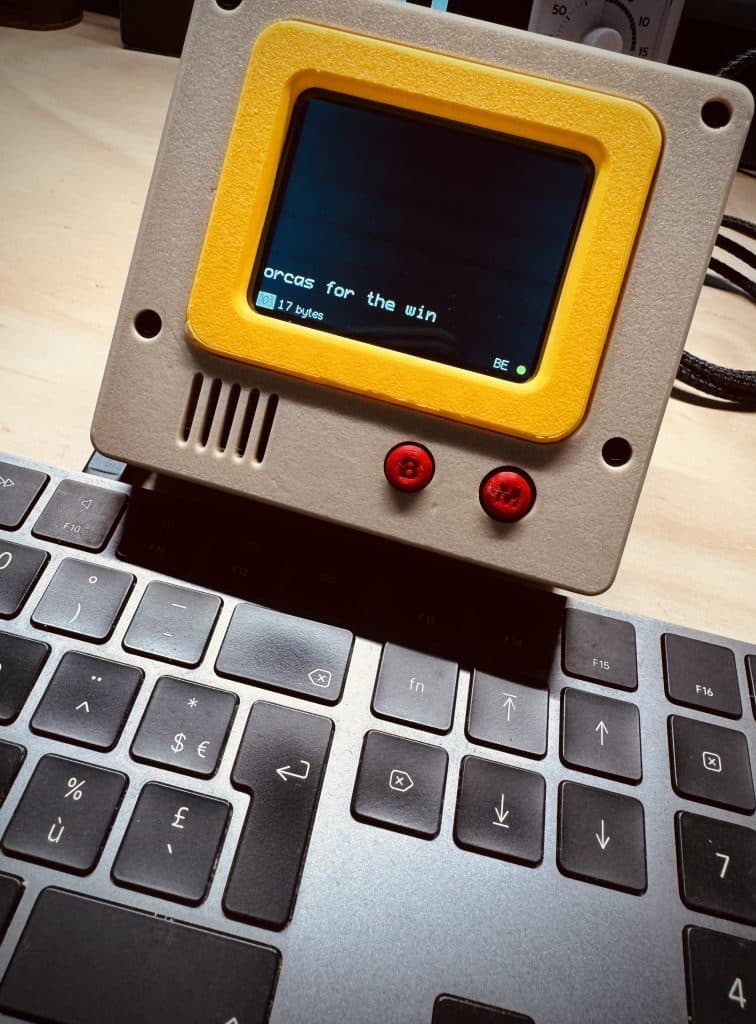

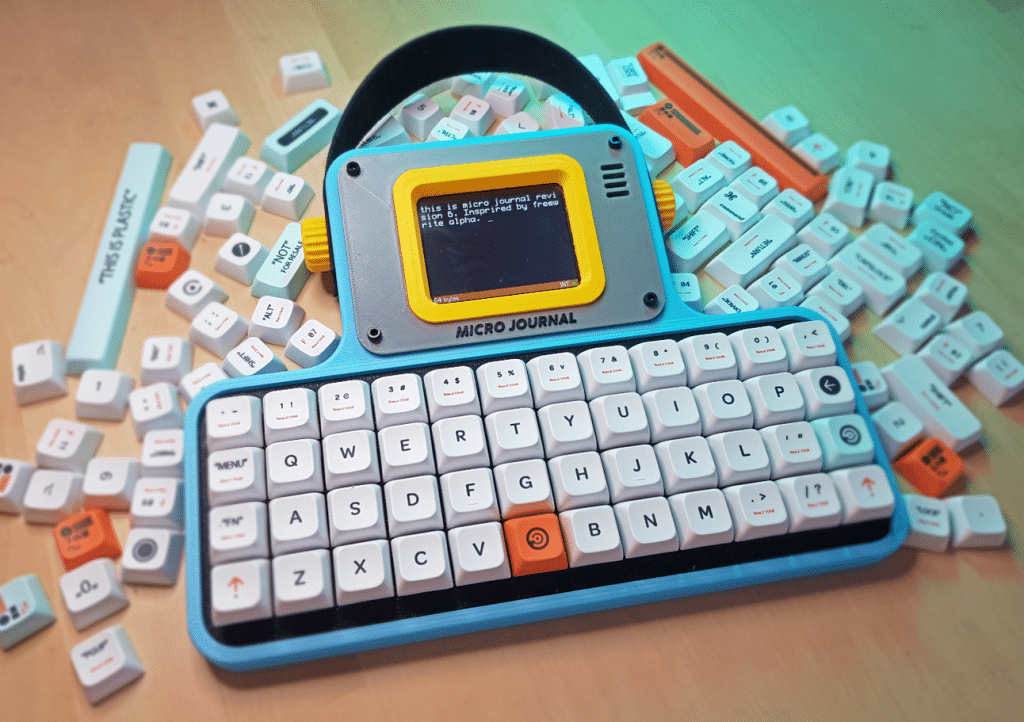

Le Micro Journal est développé par Un Kyu Lee, un gars adorable tout seul dans son garage, qui a tout conçu, du code à la coque qu’il imprime en 3D (avec des couleurs rigolotes, en plus). Clairement, il aime ce qu’il fait, il y a réfléchi comme personne, et en plus, il vend ça une misère comparé à Freewrite ! Il est d’une gentillesse et d’une disponibilité à toute épreuve (il a conçu le pilote pour le clavier français du Mac incluant ses caractères spéciaux, jusqu’aux espaces insécables, en totale collaboration avec moi, m’envoyant une demie-douzaine de bêta versions jusqu’à ce que tout soit parfait) et il assure un véritable suivi de son produit.

En gros, l’inverse de Freewrite : le Micro Journal est mieux, et moins cher. Que vous dire ?

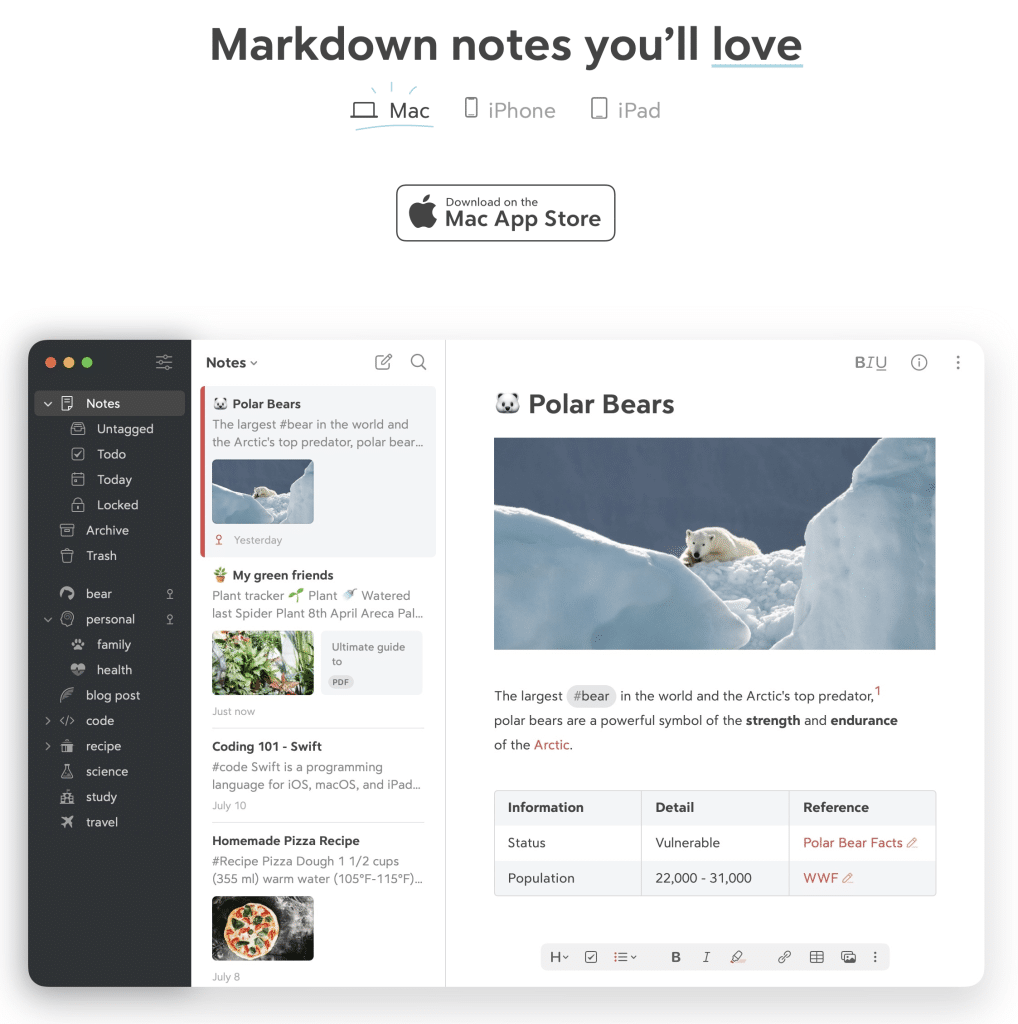

Parmi les spécificités du Micro Journal, il propose

- Un stockage sur carte SD

- Une synchro avec Google Drive (moyennant un script à installer, mais tout est décrit pas à pas)

- La possibilité de déplacer son curseur avec les touches flèches du clavier (risquant de donner envie de corriger son texte à la volée, donc attention, mais ça n’est pas non plus une suite complète d’édition, pas de copier-coller par exemple, et c’est voulu)

Sachant qu’il faut se procurer séparément la batterie (Un Kyu Lee ne peut pas la joindre à la machine pour des raisons de règlementation), mais c’est un modèle standard on trouve sans aucun mal sur Internet (et au pire, on fait marcher la machine en filaire).

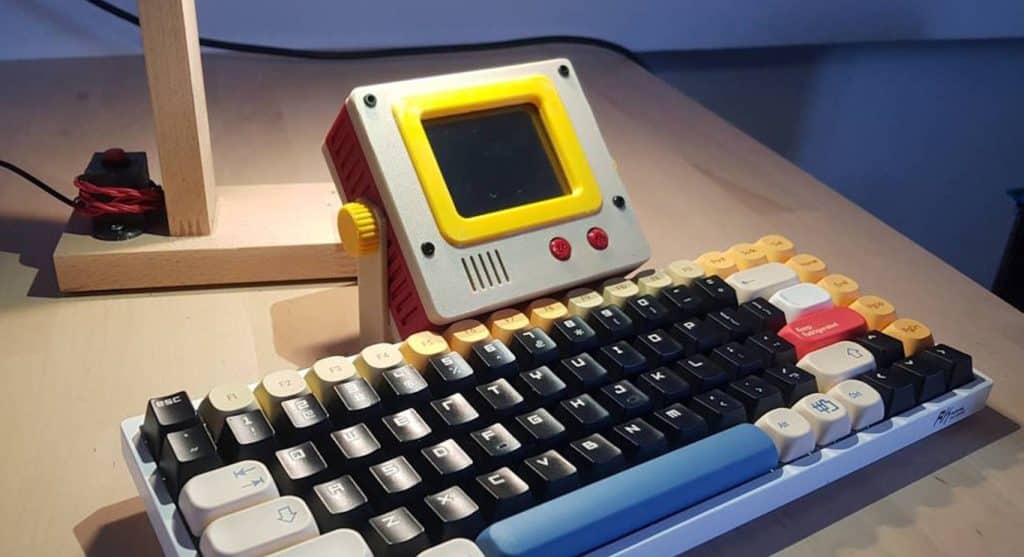

Le Micro Journal existe en quatre versions « mûres » qu’il convient de comparer pour choisir le meilleur usage (ou alors, toutes les acheter, je ne juge pas) (personnellement, je suis déjà équipé en FW, mais j’ai aussi une v5) :

La Rev 5 (139 $US) propose juste un écran LCD auquel on branche son clavier.

L’intérêt est évident… utiliser son propre clavier. J’ai pu recycler un vieux clavier Mac sans Touch ID avec un câble USBA → Lightning et grâce à notre travail conjoint, Un Kyu Lee dispose donc à présent d’une variante de son firmware avec le clavier français belge spécifique employé par les Macs. N’hésitez pas à lui demander cette variante à la commande si vous le souhaitez (le taf est fait, je n’ai pas de commission, je veux juste le remercier pour sa gentillesse et son boulot génial).

La Rev 2 (289 $US) est l’équivalent de la Freewrite Traveler pour JUSTE TROIS FOIS MOINS CHER. (Traveler : 807 $)

Avec le même écran LCD, et la capacité, bien évidemment, de changer la disposition des touches ET les touches elles-mêmes. La machine qu’on plie et balade partout.

La Rev 6 (179 $US) se place un peu sur le créneau de la Freewrite Alpha. Petit, portable et avec l’écran LCD de la v5.

La touche d’espace ne plaira pas forcément, mais le but de cette machine est d’offrir une alternative à la machine « à clapet » façon Freewrite Traveler, dans une forme transportable, et ça coûte littéralement une misère quand on compare aux Freewrite. Là aussi, évidemment, on peut changer le clavier.

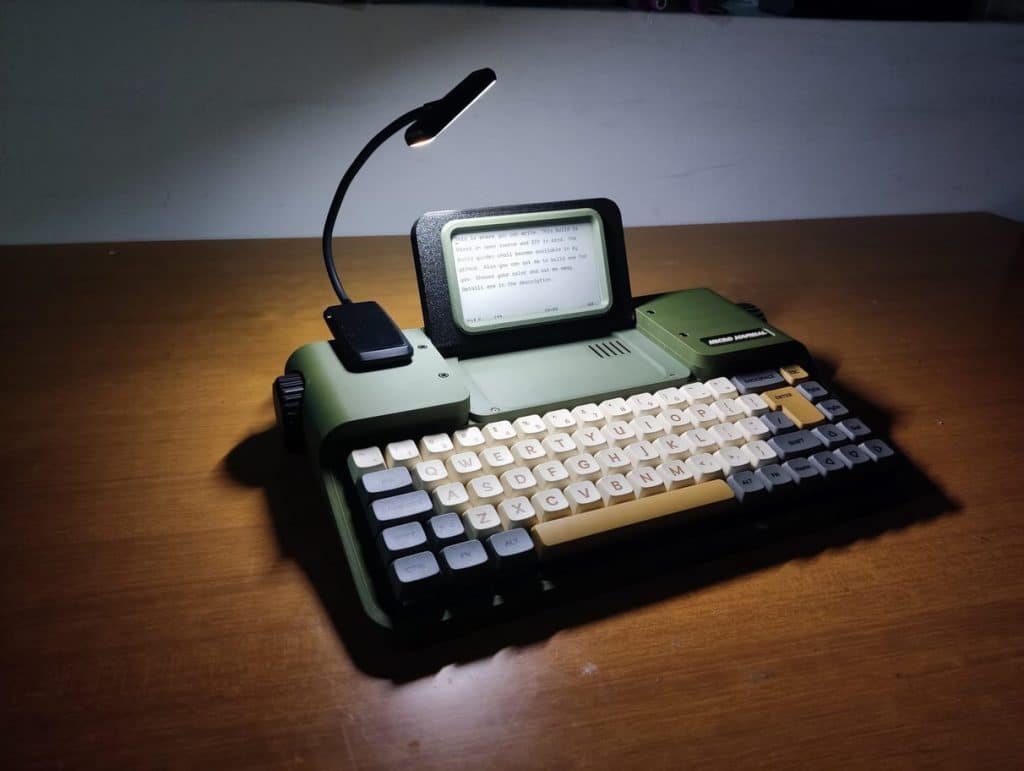

La Rev 7 (339 $US) est l’équivalent exact d’une grosse Freewrite, pour… là aussi, TROIS FOIS MOINS CHER. (Freewrite Gen3: 1050 $)

Celle-ci est clairement la rolls, avec un écran à encre électronique et une bonne grosse coque qui fait lourd et sérieux, alliant l’approche machine à écrire avec la technologie contemporaine. Et vous avez vu, on peut relever l’écran pour ne pas se tordre la nuque… HEIN, FREEWRITE

Et sinon, vous n’avez pas envie de payer la main d’œuvre ? Un Kyu Lee vous propose les composants de base, à vous d’assembler ça vous-même si vous avez envie. Tout est open source !

Des concurrents vont apparaître en production en 2025 sur ce créneau, mais franchement, on ne peut pas pousser éternellement le concept de la machine à écrire, surtout quand le but est d’avoir un appareil volontairement simple pour favoriser la concentration. En ce qui me concerne, Un Kyu Lee a pensé à tout ce qu’on peut demander, développe ses appareils de la façon la plus vertueuse que je puisse imaginer, et elles coûtent une bouchée de pain en comparaison des Freewrite.

Bref, si vous voulez vous équiper en machines à écrire connectées, achetez ça.