La Science du Disque-monde IV

Demain (24 avril) sort le quatrième volume de La Science du Disque-monde, sous-titré Le Jugement dernier – un titre évidemment apte puisqu’il se concentre, cette fois, sur les rapports en science et religion. Pour mémoire, dans cette sous-série dérivée des “Annales du Disque-monde” du génial et récemment disparu Terry Pratchett, se mêlent des chapitres présentant les mages de l’Université de l’Invisible et d’autres de vulgarisation scientifique.

J’ai le grand honneur d’avoir traduit ces derniers (Patrick Couton s’occupant, comme toujours, des chapitres discaux) et j’ai travaillé sur les corrections de mes parties en janvier, en pleine période “Je suis Charlie” – un parallèle extrêmement troublant puisque, dans ce livre, les auteurs décortiquent les mécanismes du fanatisme, de la pensée religieuse, de la foi et de la raison. Et, tandis que les populations paniquent,que la France succombe à la bêtise et à la peur avec sa loi sur le renseignement, l’humanité oublie qu’elle dispose pourtant d’outils très simples pour se défendre, et qu’ils commencent par l’éducation, la raison, l’expérience.

J’ai déjà dit du volume précédent que c’étaient des livres importants, c’est encore plus vrai de ce volume-là. Sérieusement. Plus encore que les autres, La Science du Disque-monde IV est un livre d’utilité publique en 2015. Oui, c’est vrai que j’ai un intéressement dans l’affaire, mais je vous assure que ce n’est pas pour ça – je vous parle très rarement de mes traductions (le traducteur est, théoriquement, un être invisible). Lisez ce bouquin, faites-le tourner, harcelez vos connaissances pour qu’ils s’en pénètrent. La seule façon de lutter contre la bêtise, c’est de faire progresser l’intelligence, ce que font ces livres.

C’est bien pour cela que je parle de grand honneur à propos de ma modeste contribution à cet édifice.

En vente demain chez tout libraire digne de ce nom. (Et, dans l’intervalle, n’oubliez pas de continuer à faire vivre le nom de sir Terry Pratchett sur les interwebz.)

Quelques idées pour accélérer la traduction vers l’anglais

(This is the French version of yesterday’s article, here.)

Pour un auteur franchophone, la traduction vers l’anglais représente une sorte de Graal : cela assure l’ouverture non seulement vers un marché national plus vaste que le nôtre, mais potentiellement mondial, puisque tous les éditeurs du monde lisent l’anglais, pas forcément le français ; et que le monde éditorial a évidemment le doigt sur le pouls du marché anglophone, qui représente, qu’on le veuille ou non, une référence. Il ne s’agit pas là de gagner une fortune en châteaux et en argenterie (quoique l’on ne soit jamais contre un bon couteau Guy Degrenne, hein) mais surtout d’ouvrir son travail au plus grand nombre de lecteurs – ce qui est le souhait de la majorité d’auteurs.

Pour un auteur franchophone, la traduction vers l’anglais représente une sorte de Graal : cela assure l’ouverture non seulement vers un marché national plus vaste que le nôtre, mais potentiellement mondial, puisque tous les éditeurs du monde lisent l’anglais, pas forcément le français ; et que le monde éditorial a évidemment le doigt sur le pouls du marché anglophone, qui représente, qu’on le veuille ou non, une référence. Il ne s’agit pas là de gagner une fortune en châteaux et en argenterie (quoique l’on ne soit jamais contre un bon couteau Guy Degrenne, hein) mais surtout d’ouvrir son travail au plus grand nombre de lecteurs – ce qui est le souhait de la majorité d’auteurs.

C’est évidemment ardu, en raison même de la barrière de la langue, et résulte de la conséquence directe du statut de l’anglais comme lingua franca. On peut apprécier de constater que, dans le monde anglophone, il y a une prise de conscience progressive du déséquilibre de la traduction, et du manque de diversité et d’ouverture que cela entraîne pour ce marché. Quant à savoir si cela va se convertir en actions, impossible de le dire ; autant donc réfléchir, nous-mêmes, à ce que nous pouvons faire, voire nous organiser.

À la Convention Mondiale de SF de Londres de cette année, Loncon3 (comptes-rendus ici et là), nous avons discuté sur une table ronde intitulée “Translation-wish, Translation-obstacles” (voeux de traduction, obstacles de traduction), sous les auspices de l’Interstitial Arts Foundation, afin de réfléchir aux manières de franchir l’obstacle de la langue et d’apporter la littérature étrangère au marché anglophone.

Cet article ne cherche absolument à récapituler ce qui s’y s’est dit mais vise à compiler des pistes possibles sur le sujet. Je vais me limiter aux nouvelles ; leur longueur rend l’investissement en temps et en énergie plus raisonnable afin de franchir la barrière, et parce que cela paraît un bon moyen de se faire lentement remarquer afin de démarrer une carrière à l’étranger. Attention, cet article n’est que la partie émergée du débat : auguste lectorat, n’hésite pas (encore moins que d’habitude) à me contredire, à compléter, etc., afin que nous essayions d’explorer l’éventail des idées et de les rendre disponibles pour la communauté. Il faut aussi savoir que ce qui vend dans un pays ne vendra pas forcément dans un autre ; les cultures, les attentes, les marchés sont différents quant à la forme et aux thèmes. Cela étant dit, considérons que toutes choses sont égales par ailleurs.

Bon, voici donc les stratégies et les idées que j’ai vues, dont j’ai entendu parler ou pu imaginer jusqu’ici.

Stratégies de l’auteur solitaire

(Ce qui est un excellent titre, je pose une option dessus.)

Du moins cher au plus cher :

- Écrire un bestseller. Obtenir l’achat des droits à l’étranger. Devenir riche et célèbre. Bon, ce n’est pas courant, alors nous allons nous concentrer sur la vaste majorité de cas où cela ne se produit pas…

- Écrire en anglais. Avantages évidents : le récit est directement disponible dans la langue visée, mais il faut évidemment de sacrées compétences, et l’on peut éprouver une réticence à laisser sa langue maternelle derrière soi. D’autre part, si l’on a déjà une carrière établie, cela peut impliquer de réapprendre tout ou partie des réflexes, ce qui peut décourager.

- S’autotraduire en anglais. Plus facile à dire qu’à faire. Même si l’on est un traducteur professionnel, on conserve un lien très personnel avec son récit, et il faut s’en affranchir pour réaliser une traduction efficace ; plonger intimement dans son travail, mais comme si c’était celui d’un autre.

- Écrire ou se traduire grossièrement en anglais, puis embaucher un relecteur. On ne bénéfice pas d’un véritable travail éditorial, aussi cela ne concerne-t-il pas les débutants (et, honnêtement, je doute que ces stratégies leur soient vraiment destinées) mais un relecteur aidera à affiner le style, dans l’espoir d’une publication.

- Embaucher un traducteur. Ce qui coûte de l’argent ; les bons traducteurs sont des pros et les pros ne bossent pas gratuitement. Il faut savoir qu’embaucher un traducteur peu compétent risque de faire plus de mal à son travail et à son nom qu’autre chose, alors prudence. D’autre part, pour un roman, ce sera probablement hors de portée de toutes les bourses.

Bien sûr, dans tous les cas, détenir une version anglaise de son travail n’en garantit pas la publication. Il faut toujours franchir les étapes habituelles de l’édition – voir la mise en garde ci-dessus : marchés différents, attentes différentes, circuits différents. Ce n’est pas parce qu’on est accueilli à bras ouverts sur son propre marché que cette habitude se “traduira” (huhu) sur un autre. Il convient d’être patient et humble ; en résumé, à redémarrer sa carrière de zéro, et à se rappeler les luttes de ses débuts, parce que c’est probablement ce à quoi il faut s’attendre.

Et si l’on amendait la clause de droits étrangers ?

Je songeais qu’il était peut-être possible de trouver un accord avec son éditeur régulier pour amender légèrement la clause des droits étrangers dans les contrats habituels. D’ordinaire, l’éditeur récupère les droits étrangers d’exploitation, car il représente les intérêts de l’auteur et son livre et s’efforce d’en obtenir une édition étrangère. Toutefois, la réalité est la suivante : à part la réalisation du bestseller ou avec un éditeur particulièrement motivé, cela se produit rarement, encore une fois à cause de la barrière de la langue. En conséquence, les droits étrangers restent acquis à l’éditeur d’origine, qui a beaucoup à faire, de livres à promouvoir, et une fois que le livre commence à avoir quelques années, qu’il a vécu sa vie en librairie, les chances de voir une traduction étrangère se réduisent quasiment à zéro, avec des droits qui restent verrouillés.

Il me semble que l’on peut trouver un accord très profitable en ajoutant un peu de flexibilité à cette clause, en permettant à l’auteur de lancer des initiatives de son côté si la situation s’enlise :

- Si l’éditeur vend la traduction, c’est la situation habituelle ; rien ne change. C’est aussi la situation idéale, parce que se lancer dans un tel projet seul prend du temps, et franchement, il vaut mieux que l’éditeur s’en charge : c’est son travail, il a les contacts, les habitudes, et il est le mieux armé pour cela. Toutefois, d’autres cas peuvent se présenter :

- … si l’auteur peut se débrouiller pour obtenir une traduction, qu’il la remet à l’éditeur, qui trouve ensuite un éditeur étranger par son propre réseau, alors sa part est réduite, parce que l’auteur a fait (ou payé pour) une part du travail.

- … si l’auteur obtient la traduction ET se débrouille pour la vendre lui-même à l’étranger (via un agent ou un éditeur), se représentant lui-même, alors la part éditeur est réduite encore.

C’est une situation “gagnant-gagnant” : tout le monde est content si l’oeuvre est traduite et publiée, l’éditeur comme l’auteur ; l’éditeur ne perd rien des droits étrangers selon le processus habituel ; mais si la situation s’enlise, l’auteur peut tenter de son côté. Il peut s’enliser lui aussi, bien sûr, mais il peut apporter des initiatives et des compétences différentes. L’idée étant de ne pas laisser les droits étrangers prendre la poussière si les choses ne progressent pas dans le circuit “classique ». (Je remercie les éditeurs avec qui nous avons échangé sur cette idée, lui permettant de prendre cette forme.)

Partenariats

L’idée évidente consiste à mutualiser les talents et à travailler ensemble. Là, on peut imaginer toutes sortes d’associations, et il serait inutile d’en faire une liste, mais citons par exemple:

- Plusieurs auteurs anglophones, parlant plusieurs langues, proposent de traduire les oeuvres étrangères qui leur plaisent afin de rééquilibrer la balance. Cherchez-les, lisez-les.

- Il existe des bourses de traduction et d’échanges culturels. En général difficiles à obtenir quand on travaille dans l’imaginaire puisque, comme nous le savons bien, ce n’est pas une littérature “sérieuse ». Mais cela se tente toujours.

- On peut s’associer à un traducteur étranger et penser à une façon de diviser les bénéfices…

- … ou s’échanger directement des traductions.

L’accord juste sera évidemment celui que les parties trouveront juste…

Mentionnons aussi quelques initiatives comme l’Interstitial Arts Foundation qui désire voir davantage de traductions vers l’anglais, les Science-Fiction & Fantasy Translation Awards et bien d’autres structures qui essaient d’appuyer l’idée de traductions depuis les langues étrangères. Je ne veux pas transformer cet article en inventaire fastidieux mais si vous avez une grande idée à partager, n’hésitez pas à le faire en commentaires !

Stratégies d’édition

(Ce qui n’est pas, en revanche, un bon titre.)

Il faut vraiment que cet article de K. Tempest Bradford (en anglais) circule au maximum. Elle propose une stratégie qui me semble très viable pour obtenir davantage de traductions en anglais. En gros, il s’agirait d’impliquer les étudiants en traduction qui terminent leur cursus et ont besoin d’une expérience professionnelle (stage, mémoire) pour valider leur diplôme. Ils liraient les anthologies et revues étrangères pour produire un résumé à l’attention des éditeurs et rédacteurs en chef qui établiraient un partenariat avec leur université. Ces éditeurs choisiraient les textes qu’ils souhaitent afin de publier une traduction complète du récit, réalisée bien entendu par l’étudiant. L’article de Bradford n’explique pas comment assurer la qualité du travail en question si l’éditeur ne parle pas la langue source, mais, pour avoir été tuteur de travaux similaires à la fac d’Angers, je peux mentionner que ces projets se réalisent toujours sous la supervision des professeurs d’université et de traducteurs professionnels. Ils vérifient le travail, exigent des corrections, et c’est la qualité finale de la traduction qui dicte en grande partie si l’étudiant valide son année ou pas. Donc, c’est implicite, mais pris en compte.

Ainsi, l’éditeur obtient une nouvelle étrangère intéressante avec une traduction de qualité ; l’étudiant a une expérience professionnelle ; l’auteur se fait traduire. Tout le monde y gagne.

Pour conclure

Cela fait beaucoup d’idées et de stratégies, dont la plupart semblent solides, mais cet article ne vise absolument pas à l’exhaustivité ; au contraire, il ne deviendra meilleur qu’avec vos contributions en commentaires, si vous souhaitez corriger, rectifier, ou ajouter vos idées. N’hésitez pas à partager !

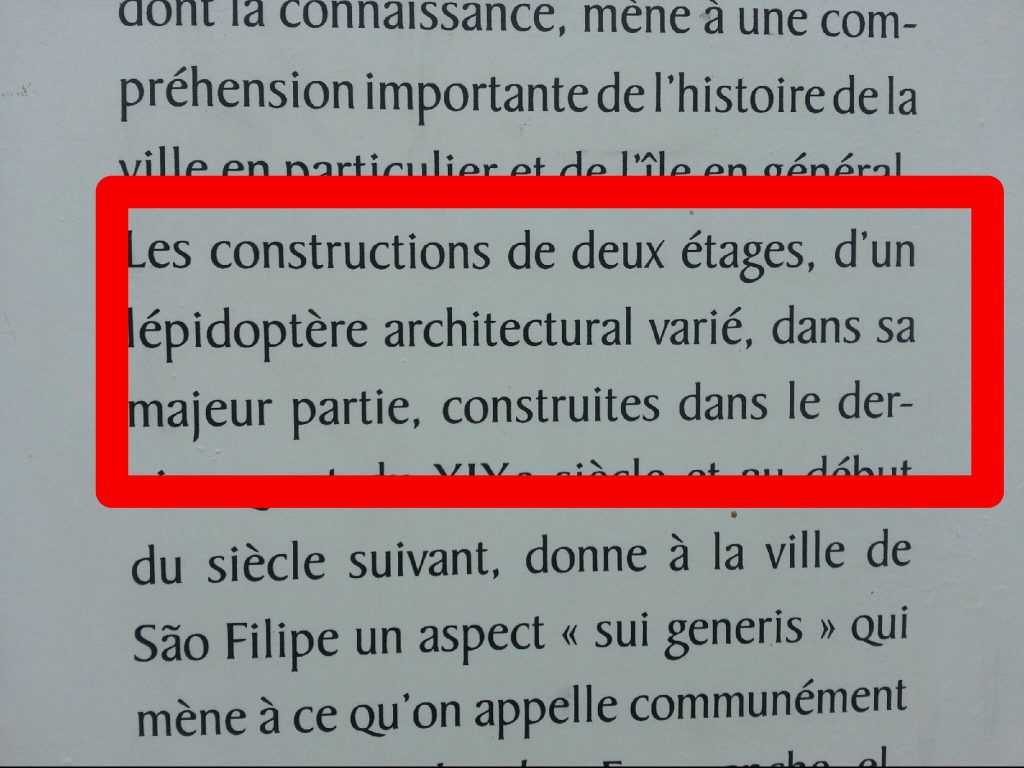

Un lépidoptère architectural varié

La traduction, il n’y a pas à dire, c’est un métier…

(Vu à Sao Filipe, Cap-Vert.)

Pensées aléatoires : les grands garçons

Toujours un peu charrette, alors je regarde dans ma boîte à malices ce que je pourrais bien sortir. Suis retombé sur cette réponse, qui date de juin 2008 (ça nous rajeunit pas), à l’invective suivante vue sur une liste de diffusion littéraire professionnelle :

Ceci étant, la fantasy est un milieu assez spécial, qui abonde en grands garçons post-estudiantins ayant appris l’anglais dans les règles de Donjons et Dragons et qui rêvent de gagner (passer ?) leur vie dans ce monde hors normes, alors pourquoi pas traduire ? (Je grossis un peu le trait bien sûr).

Grossir le trait, c’est rien de le dire.

D&D n’est pas une plus mauvaise source d’apprentissage de l’anglais que James Joyce, surtout pour un adolescent désoeuvré qui aura une motivation pour lire le premier peut-être absente – avant un âge plus mûr – pour le second. Cela le poussera à la meilleure pratique de la langue qui soit: lire, lire sans arrêt, inférer le sens des mots, etc.

De ma génération, je connais justement bon nombre de “garçons post-estudiantins” qui ont appris l’anglais à un âge précoce et qui font aujourd’hui d’excellents professionnels reconnus de la littérature et de la traduction, en indépendant ou en entreprise.

Je trouve ce genre d’image d’Épinal limite insultante; on a déjà assez droit aux clichés “la fantasy, la SF, c’est une littérature d’ados attardés” de la part d’un grand public aux belles intentions, j’avoue que j’espérais bien y échapper parmi cette assemblée éclairée. La fantasy, ce n’est pas que LanceDragon, c’est aussi Robin Hobb, GRR Martin, Jeffrey Ford et j’en passe des auteurs à la plume magnifique, de vrais conteurs avec une finesse psychologique et stylistique souvent inégalée.

Alors, oui, le trait est grossi, c’était dit, mais je pense que vous ne mesurez pas combien ce rabâchage est usant.

Where I’m at (La Route de la Conquête)

Salut, auguste lectorat ! Après un petit mois d’expériences sur un format d’article un peu différent pour me laisser le temps de boucler le projet en cours, me revoilà pour un mode plus connecté.

Qu’est-ce qui se passe et où c’est-y qu’on va comme ça ? Pour résumer :

– Je suis revenu d’un mois de périple en Corée du Sud et Nouvelle-Zélande, dont je me suis efforcé de faire partager quelques instantanés ;

– Je m’attelle de plus en plus sérieusement à la photo (initialement animalière, mais je trouve inélégant de se limiter à un seul sujet) et essaie d’en tirer (ahah) quelque chose ; d’où l’apparition de ces articles “la photo de la semaine ». Ça me force à traiter au moins une image, à les trier et à les évaluer. Tout cela se trouve sur Flickr.

– Après Léviathan (que La Tête en Noir décrit, de façon assez juste, comme un roman de 1500 pages), j’avais besoin d’une pause pour recharger les batteries narratives, et je viens de terminer une traduction relativement brève, mais, qui je pense, sera appréciée. Je ferai signe dès que c’est annoncé.

– Et maintenant, le travail démarre officiellement sur La Route de la Conquête, le nouvel opus d’Évanégyre (l’univers de La Volonté du Dragon). Il s’agit, pour mémoire, d’un recueil de nouvelles rassemblant les textes déjà publiés en supports divers, mais il y a aura beaucoup, beaucoup d’inédits, et notamment un court roman, qui donnera son titre au livre. Je tiens déjà à vous dire merci, parce que je vois sur les réseaux sociaux qu’il est assez attendu, du coup, je vais tenter de partager ici, de façon moins secrète qu’à l’accoutumée, l’avancement du projet. Je ne sais pas si j’en serai capable, mais je tente, ici et dans les mois à venir.

Qu’est-ce qu’on va pouvoir trouver dans La Route de la Conquête ?

- Un livre comme toujours indépendant des autres récits. C’est l’exigence cardinale pour moi, on doit pouvoir rentrer dans Évanégyre par n’importe quel ensemble narratif. Mais, comme toujours, si vous connaissez le reste, vous verrez se dessiner des passerelles, des références, et probablement l’émergence d’une deuxième histoire, différente de l’apparence.

- Des textes qui couvriront toute la période impériale d’Évanégyre, des machines robustes et imposantes à vapeur magique jusqu’aux raffinements suprêmes de la période tardive esquissés dans “Quelques grammes d’oubli sur la neige »

- De l’ambiguïté morale. Partout.

- Le retour de Stannir Korvosa, l’aide de camp du généralissime Vasteth dans La Volonté du Dragon, devenue généralissime à son tour… et confrontée à ses choix en tant que militaire de l’Empire.

- Du liant entre les nouvelles.

- Deux graphies pour le nom “Asreth ». Ce n’est pas une erreur.

Qu’est-ce qu’on ne trouvera pas dans La Route de la Conquête ?

- Que des récits de guerre. Le plan de conquête impérial occupe bien évidemment Évanégyre pendant des siècles et cela s’accompagne de profonds impacts sur la planète entière, mais je ne veux pas que ce livre ne soit qu’une succession d’exercices de style du genre “Cette semaine, l’Empire tombe sur tel peuple…” Il y a autre chose sur Évanégyre qu’Asreth. Beaucoup d’autres choses. Et il y a des gens qui n’ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer, même si les échos de la guerre sont forcés de leur parvenir.

- Que des récits impériaux. Sans trop en révéler, l’histoire de cette période est plus complexe que celle d’un Empire qui se réveille un matin en décidant d’aller conquérir le monde. Et ce n’est pas que l’histoire d’Asreth, bien au contraire. C’est tout autant l’histoire de ceux qui périssent de leur main, de leur résistance, de leur sauvegarde, de leur consternation. C’est le récit de gens qui affrontent le rouleau compresseur de l’Histoire. Dans les deux camps.

- Le fin mot de toutes les questions posées jusqu’ici. Certaines sont trop vastes pour être traitées convenablement dans ce recueil. La Route de la Conquête est une somme d’histoires, d’une multiplicité de points de vue, des éclats fragmentaires dispersés sur un millénaire environ… Et si cela donnera une meilleure idée du paysage, à la manière impressioniste, certains histoires nécessiteront leur livre à part entière, voire plusieurs, pour être traitées avec l’envergure qu’elles me semblent mériter. On en saura davantage, bien davantage à l’issue de ce livre… Mais on aura aussi, je crois, bien défini certaines questions en suspens.

Allons-y !

Improbabilités coréennes, part. 1

Auguste lectorat ! Ouaiiiis alors je fais le malin, le poète, le guide touristique, avec des photos en format timbre poste parce que je ne les ai pas traitées, parce que j’ouvre grand mes yeux et mes oreilles et que je suis ému, intrigué, amusé par ce que je vois. Mais ce blog s’appelle Expériences en Temps Réel et tu veux du n’importe quoi, de l’improbable, de l’awesome. Alors, en voici. La Corée du Sud, comme beaucoup de pays asiatiques, fait parfois appel à l’anglais, voire au français, pour se donner un cachet particulier (on fait pareil en France avec l’anglais). Par souci d’accessibilité, beaucoup de mentions, d’avertissements, sont également traduits. Toutefois, cela donne des résultats parfois rigolos, qui, personnellement, me touchent autant qu’ils m’amusent. Ils témoignent d’une énergie et d’un enthousiasme qu’en Europe, en gros blasés, on a un peu oublié.

D’autre part, on trouve notamment à Séoul des lieux particuliers, uniques, qui amusent et/ou font rêver, et qu’on ne trouve nulle part ailleurs qu’en Asie.

Petite visite guidée d’un réjouissant éventail de WTF, premier volet de plusieurs pour varier un peu l’atmosphère.

Il faut cesser d’amalgamer droit d’auteur et copyright

Tandis que les anciens modèles économiques de distribution et de production de la culture se fissurent avec la dématérialisation et le téléchargement, un certain nombre de nouvelles théories émergent, des réflexions se forment, sur l’évolution de l’art et la rémunération de ses acteurs, du créateur au distributeur.

Tandis que les anciens modèles économiques de distribution et de production de la culture se fissurent avec la dématérialisation et le téléchargement, un certain nombre de nouvelles théories émergent, des réflexions se forment, sur l’évolution de l’art et la rémunération de ses acteurs, du créateur au distributeur.

Parmi ces discussions, et puisque la plupart des initiatives viennent des États-Unis, on voit régulièrement la traduction, maladroite et erronée, de “copyright” par “droit d’auteur” en français.

Cet article vise à démontrer, de façon claire et définitive, pourquoi cet amalgame, en plus d’être une ânerie, représente un danger pour la création, et pourquoi, au lieu de considérer la question comme accessoire, les tenant du libre devraient au contraire s’en soucier au plus haut point.

Par ailleurs, cet article a été relu et validé par un spécialiste du droit d’auteur, qui étudie sur le plan juridique son application et les différences de régime entre US et France. Caveat : merci de ne pas venir protester en commentaires pour dire que les choses ne fonctionnent pas comme ça : mon métier me fait pratiquer cela au quotidien, ces questions font la profession de mon relecteur, ce qui, pardonnez-moi d’être abrupt, ne fait pas le poids face aux oui-dire, aux rumeurs et aux conceptions erronées.

Maintenant, avanti.

Quels sont les droits sur une oeuvre de l’esprit ?

Les droits relatifs à une oeuvre de l’esprit s’articulent selon deux axes.

Le respect de l’oeuvre : le droit moral

Le droit moral concerne la reconnaissance de la souveraineté du créateur sur sa création. Puisqu’il en est le créateur, sans qui rien n’existerait, il a tout pouvoir sur son oeuvre. Il peut notamment exiger que soit respectée l’intégrité de son oeuvre, et qu’elle ne soit pas exploitée d’une façon qui lui déplaise. Par exemple, le droit moral signifie, mais ne se limite pas aux points suivants :

- L’oeuvre ne doit pas être altérée. (Le galleriste ne peut pas rajouter un Mickey sur mon tableau ; l’éditeur ne peut pas me sucrer un chapitre sans mon consentement.)

- Elle doit être exploitée conformément à mes voeux. (Je peux refuser que Marine Le Pen utilise ma chanson pour introduire un de ses meetings si je déteste ses idées ; si un éditeur charcute une de mes traductions, je peux refuser que mon nom apparaisse pour ne pas être associé à ça.)

- J’en suis le créateur et c’est inaliénable1. C’est le droit de paternité.

L’exploitation de l’oeuvre : les droits patrimoniaux

Avec les droits patrimoniaux, nous quittons le monde pur de l’idée. Quand une création est disséminée, elle est exploitée, et cela relève classiquement de la logique économique : le public va jouir de l’oeuvre, en retirer un plaisir (ou un avantage, si, par exemple, une entreprise veut illustrer sa publicité avec ma chanson), et va donner de l’argent en échange de ce travail. Sachant que dans la logique de marché2, la jouissance d’un produit se rapporte à l’achat de celui-ci, l’exploitation de la création se fonde, en première approche, sur la production d’exemplaires et leur commercialisation.

C’est ce que recouvrent les droits patrimoniaux : une oeuvre fait partie du patrimoine d’un créateur, droits qui sont exploités contre, espérons-le, rémunération. Notons que ces droits appartiennent à la base, eux aussi, au créateur ; mais que, la plupart du temps, il n’est pas armé pour les exploiter (on est rarement auteur, éditeur, distributeur et libraire à la fois), aussi va-t-il les céder, contre rémunération, à un acteur qui va, lui, les exploiter, et dont c’est le métier.

C’est pourquoi les contrats d’édition etc. s’appellent techniquement des “contrats de cession de droits d’exploitation ».

Maintenant, abordons les particularités des deux régimes : copyright et droit d’auteur.

Copyright Vs. Droit d’auteur

Même Wikipédia, en préambule de la page copyright, fait un distinguo clair :

Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d’auteur assure un droit moral fort en s’appuyant sur le lien entre l’auteur et son œuvre.

Entrons dans les détails.

Qu’est-ce que le copyright ?

Le copyright est une marchandise.

Le copyright, étymologiquement, concerne the right of the copy, ce qui n’est pas, contrairement à ce qu’on lit partout (autre ânerie), le droit de copie, mais le droit relatif à l’exemplaire, soit, en réalité, avant toute chose, le droit relatif à l’exploitation des oeuvres, soit les droits patrimoniaux. Le copyright, reconnu à l’échelle mondiale, mentionne un droit moral, mais celui-ci – et c’est toute l’importance du distinguo – est secondaire aux droits patrimoniaux. En d’autres termes, pour simplifier, pour qu’il existe une exploitation d’une oeuvre, il faut quelqu’un à qui l’attribuer, donc cela implique la nécessité d’un droit moral, mais celui-ci est réduit. Le droit moral, dans ce régime, peut être cédé de manière irréversible. Dans le régime du copyright, tout droit est achetable, et son acquéreur en fait ce qu’il veut. Je n’aime pas l’expression, mais le copyright est, pour simplifier, la loi de l’argent.

Par extension, le copyright peut s’appliquer à toute oeuvre de l’esprit originale – un logo, comme celui des Jeux Olympiques – et peut être déposé par un producteur, un éditeur, une entreprise, sur une oeuvre, collective ou non. C’est une première évidence qui fait de la traduction de “copyright” par “droit d’auteur” une absurdité : comment peut-il y avoir un droit d’auteur quand on a affaire à la création d’une entreprise américaine qui a acheté le droit de paternité d’une oeuvre, au point qu’il n’y a donc plus d’auteur ?

Pour résumer : Copyright = Droits patrimoniaux > Droit moral

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège l’Homme.

Il protège avant toute chose, non pas l’oeuvre, mais les droits du créateur sur sa création. Ils sont inaliénables, et seuls les droits patrimoniaux sont cessibles.

Hérité du droit romain et repris en 1789 avec la Révolution, le droit d’auteur, en vigueur en France et dans certains pays européens, emploie la logique inverse du copyright. Il place le droit moral – donc le créateur, souverain sur son oeuvre, celui sans qui, rappelons-le, rien n’existerait – au centre du dispositif, et les droits patrimoniaux découlent de son désir d’exploitation. Seul un créateur dispose de droits d’auteur. Pas une compagnie, une entreprise, un acteur économique3, seulement un créateur (ou un groupe de créateurs), ce qui place l’art au centre du dispositif économique, et subordonne, autant qu’il est possible et contrairement au copyright, l’importance de la création aux impératifs de marché, et non l’inverse.

Selon le droit d’auteur, le droit moral est souverain, non pécuniaire, incessible et inaliénable.

Pour résumer : Droit d’auteur = Droit moral > Droits patrimoniaux

Pourquoi il faut faire la différence

Même si les deux régimes s’efforcent de répondre aux mêmes impératifs, ils le font de manière opposée, répondant à deux conceptions différentes de l’économie, l’une anglo-américaine et libérale, l’autre européenne et d’ascendance romaine. Dans le droit d’auteur, le droit moral prime, ce qui place la création avant la logique économique, alors que dans le copyright, les droits patrimoniaux priment, ce qui place l’économie avant la création.

Répétons-le :

Le copyright est une marchandise.

Le droit d’auteur protège le créateur.

Or, droit moral, par exemple, il ne pourrait exister les licences Creative Commons chères aux libristes. En effet, dans une licence CC-By, par exemple, un artiste abandonne ses droits patrimoniaux, MAIS – et c’est le pilier de la licence, une des façons par lesquelles bien des créateurs se sont faits connaître, comme Cory Doctorow – il exige que l’oeuvre lui soit attribuée. C’est encore plus prégnant dans le cas de la licence CC-By-SA, où l’auteur autorise à ce que son travail soit “remixé”, adapté, édité, MAIS uniquement si la nouvelle oeuvre résultante est distribuée selon le même mode libre. C’est une expression très forte du droit moral.

Quelle équivalence ?

Il n’y en a pas, même si une certaine partie des régimes se calquent l’un sur l’autre. Mais, en défintive, c’est très simple.

Il n’y en a pas, même si une certaine partie des régimes se calquent l’un sur l’autre. Mais, en défintive, c’est très simple.

Le “copyright” en anglais, c’est le “copyright” aussi en français, car, on l’a vu, cela fait appel à une conception et un régime anglo-américains des choses.

Le “droit d’auteur », c’est “author’s rights” en anglais. Car cela fait appel à quelque chose de différent de leur conception des choses.

Il est capital de faire la distinction car, quand nombre d’activistes veulent torpiller le copyright et qu’ils traduisent par droit d’auteur, ils s’attaquent justement au pilier qu’ils souhaitent valoriser et défendre le plus souvent : le droit moral. La loi est un domaine rigoureux, où le vocabulaire a un poids, un sens précis, et qui ne tolère par l’à-peu-près.

Si l’on veut parler de ces sujets, il convient de savoir exactement de quoi l’on parle et d’employer les mots justes, en sachant ce qui se place derrière, si l’on veut commencer à être écouté.

EDIT : Franck Macrez, juriste et spécialiste du droit d’auteur, apporte ces précisions à l’article :

Dans le droit moral, il n’y a pas que le droit au respect, dommage de le réduire à cela (le droit de divulgation c’est fondamental). Dans les droits patrimoniaux, il y a reproduction et représentation (important car le copyright ne connaît que la copie, d’où les textes absurdes qui nous viennent de Bruxelles, p. ex. sur les copies provisoires).

- Pas aux USA – ou le droit de paternité est cessible. ↩

- On peut vouloir changer de logique. On conviendra qu’avant de réformer le copyright, il va d’abord falloir une révolution bolchevique pour changer la société, et ce n’est pas le thème de cet article. ↩

- Hormis dans le cas d’ayant-droits après décès du créateur, mais il s’agit d’un transfert de droits. ↩

Ça se passe comme ça à la fac d’Angers

Aujourd’hui, je reprends mon court enseignement en Master Traduction sur les Outils Informatiques du Traducteur. C’est-à-dire douze longues heures de torture pour les étudiants à apprivoiser la machine que, pour beaucoup, ils ont cherché à éviter toute leur vie : l’ordinateur. Mais, pour produire du texte, on ne coupe pas à maîtriser les logiciels idoines, à utiliser intelligemment Internet, à appliquer les règles de typographie.

On ne coupe pas non plus à faire preuve de rigueur et de minutie, et, là-dessus, il m’arrive d’être un cruel réveil-matin.

Question : Pourquoi n’es-tu pas traduit en anglais ?

Comme promis, je me relance à écrire davantage sur l’écriture (j’aime ces tautologies), mais aussi l’édition au sens large et le monde du livre. “No fish is an island », dit-on en écologie marine, et le métier d’écrivain ne se conçoit pas sans son écosystème. Au-delà des aspects purement créatifs, je vais donc m’efforcer de parler aussi de ce qui va autour : soit la facette “métier” de l’expression, très mal connue en général. Et puisque j’ai une brouette de questions auxquelles j’ai promis de répondre, je vais commencer par celle qui revient le plus souvent…

Comme promis, je me relance à écrire davantage sur l’écriture (j’aime ces tautologies), mais aussi l’édition au sens large et le monde du livre. “No fish is an island », dit-on en écologie marine, et le métier d’écrivain ne se conçoit pas sans son écosystème. Au-delà des aspects purement créatifs, je vais donc m’efforcer de parler aussi de ce qui va autour : soit la facette “métier” de l’expression, très mal connue en général. Et puisque j’ai une brouette de questions auxquelles j’ai promis de répondre, je vais commencer par celle qui revient le plus souvent…

Pourquoi n’es-tu pas traduit en anglais ?

C’est pour quand la traduction ?

Tu peux t’en charger toi-même, non ?

Aaaah, la traduction en langue anglaise. Le Graal de tout auteur étranger, les portes perlées du Paradis et de la reconnaissance internationale, celles qui ouvrent les deals à 25 millions de dollars avec Pixar, les adaptations à Bollywood avec Ashwarya Rai, en théâtre Nô à Tokyo et en comédie musicale muette pour les bénédictins ayant fait voeu de silence. Être traduit en anglais, c’est franchir le seuil de la lingua franca, c’est l’assurance statistiques d’être lu, et donc repéré, par un public bien plus vaste, parce que tout le monde parle anglais, et pas le français. Alors, il faut se faire traduire, hein ? Et tu l’es ?

Non ?

(À ce stade de la discussion, en général, l’interlocuteur adopte une moue dubitative. La traduction décuple le lectorat ; c’est tellement évident que, si tu n’en as pas, quelque chose cloche forcément chez toi. Genre tu souffres d’odeurs corporelles chroniques qui empêchent ton éditeur de rester suffisamment longtemps dans la même pièce pour te faire signer le contrat, ou alors tu es secrètement insupportable – comme tous les créateurs, on le sait bien – je le savais ! je le savais ! -, ou alors tu es chroniquement malchanceux et c’est contagieux alors reste loin de moi je te prie, ou pire. Tes livres. Sont. Mauvais. Et tu vas vouloir me les vendre. Mon dieu, comment me tirer de ce mauvais pas ? Vite, parlons-lui de mes enfants.)

Non, parce que ce n’est pas si simple.

J’ai trois nouvelles traduites, “Devant” et “L’Île close » en anglais, dont seule la deuxième a donné lieu à une véritable diffusion aux États-Unis, ainsi que “Bataille pour un souvenir” en Pologne. Et cette chance est déjà extrêmement rare pour un auteur français.

Les obstacles

Alors, pourquoi cela n’arrive-t-il pas souvent ?

- La difficulté de lire la langue. Comme dit plus haut, presque tout le monde parle anglais, et beaucoup d’acteurs de l’édition le lisent. Une langue plus exotique, comme le français ou le moldovalaque, est bien plus rare. Il y a bien entendu des exceptions, mais on ne peut compter dessus. Pour se faire repérer ou publier, il faut envoyer un texte dans un idiome intelligible. En-dehors de la France, celui-ci est la plupart du temps l’anglais. Donc il faut être traduit d’abord. Ce qui résoud un peu la question, hein.

- Le prix d’une traduction. Une traduction de qualité, ça se paie. Tout le monde ne peut pas s’improviser traducteur littéraire, c’est un métier, et un professionnel a un coût. Ce coût est souvent supérieur à l’à-valoir de l’auteur. Et c’est à l’éditeur importateur de payer ce chantier (en principe). Ce qui augmente drastiquement le risque financier, et donc, la prudence est de mise ; on tentera plus facilement de publier un auteur obscur dans sa propre langue, bien sûr.

- L’envergure de l’offre anglaise. On raconte qu’autrefois, quand on demandait aux éditeurs américains pourquoi ils n’importaient pas davantage d’étrangers, ils répondaient : “Pourquoi traduire ce que nous avons déjà ?” En 2004, sur le sol américain, on estime que sur 185 000 titres de littérature adulte publiés, seuls… 874 étaient des traductions, soit 0,005% (hou yeah). C’est un effet mécanique : tout le monde parle anglais ; beaucoup le lisent ; la taille du marché rend viable des niches économiques restreintes partout ailleurs. Donc, pensent les Américains, il n’y a pas d’intérêt à payer davantage pour ce qu’ils croient avoir déjà. (Même si l’idée est fausse, sinon ils ne traduiraient rien, et ils le savent.)

Ce n’est évidemment pas pour prétendre que c’est infaisable, loin de là : plusieurs auteurs français, David Khara, Pierre Pevel, Jean-Claude Dunyach, Mélanie Fazi, Jess Kaan, Léa Silhol, votre serviteur et encore d’autres ont déjà franchi le seuil, une diffusion plus ou moins vaste. Les lamentations qu’on entend parfois sur la prétendue impossibilité de la chose sont fausses. OK, c’est dur, mais pas infaisable.

Ce n’est évidemment pas pour prétendre que c’est infaisable, loin de là : plusieurs auteurs français, David Khara, Pierre Pevel, Jean-Claude Dunyach, Mélanie Fazi, Jess Kaan, Léa Silhol, votre serviteur et encore d’autres ont déjà franchi le seuil, une diffusion plus ou moins vaste. Les lamentations qu’on entend parfois sur la prétendue impossibilité de la chose sont fausses. OK, c’est dur, mais pas infaisable.

Pour que cela se produise, autant que j’en sache, il convient de résoudre les problèmes principaux exposés ci-dessus.

- Trouver quelqu’un qui lise et apprécie le français (c’est surtout ce qui m’est arrivé). C’est aussi le rôle du département droits étrangers d’un éditeur : cela réclame de connaître les bonnes personnes, et beaucoup de patience…

- Faire le pari de payer la traduction soi-même en espérant se rembourser sur la vente à l’étranger. Ça marche assez bien, mais ça risque de donner de mauvaises habitudes aux angolphones qui risquent d’oublier, à la longue, que la traduction est à la charge de l’importateur.

- Connaître une notoriété suffisante pour être repéré par les éditeurs (devenir un best-seller, quoi).

- Mettre en valeur la littérature étrangère auprès des pays anglophones. Impossible de ne pas mentionner le travail de fourmi et constant réalisé par la critique et éditrice Cheryl Morgan, qui siège au jury des SF&F Translation Awards, chargés de récompenser la qualité de traductions étrangères en imaginaire.

- Se traduire soi-même.

Se traduire soi-même ?

Ce dernier point mérite un peu de développement, car c’est souvent ce qui ressort quand je discute de la chose. Si l’on sait traduire vers le français, pourquoi ne pas se traduire soi-même dans l’autre sens ? (La même moue dubitative que précédemment accompagne généralement cette question : si ce n’est pas fait, c’est qu’il y a forcément quelque chose qui cloche.)

Eh bien, ça non plus, ce n’est pas aussi simple.

- On ne connaît aucune langue aussi bien que sa langue maternelle. Même un bilingue a plus d’assurance dans l’une ou l’autre. il y a une pratique, un bain culturel, dont il est quasiment impossible de bénéficier dans plus d’une langue. Même si l’on connaît extrêmement bien une culture étrangère, créer dans celle-ci nécessite une intimité avec le langage bien supérieure à la compréhension profonde. Traduire vers une autre langue que la sienne est un défi extrêmement périlleux que les traducteurs refusent très généralement.

- Mais c’est possible quand même. On peut avoir un niveau de maîtrise qui permet l’exercice, cela arrive, et, de toute façon, l’auteur ne viendra pas râler s’il se trahit tout seul. Certains créent aussi directement en anglais : Aliette de Bodard par exemple. Pour ma part, je me suis chargé de traduire “Devant” tout seul, et j’ai terminé avec une mention honorable à l’Eurocon 2009 : je n’ai donc probablement pas trop raté mon coup. Hélas, pour la plupart des auteurs, ce n’est pas envisageable. Mais j’aimerais retenter l’expérience, sauf que…

- … Traduire prend du temps et de l’argent. Je ne peux parler que de mon cas, car c’est ce que je connais le mieux, et ce point constitue mon principal obstacle. Une traduction d’un solide pavé, de l’anglais vers le français, me prend environ six mois. Six mois pendant lesquels on me paie… Si je devais traduire un Léviathan, par exemple, il faudrait que je bloque six mois, six mois pendant lesquels je n’écrirais rien de nouveau – ce qui est un peu déprimant – et pour travailler sans certitude de publication ni rémunération. J’ai plus urgent et plus sûr à faire, tout simplement.

En conclusion

Voilà pourquoi ce n’est pas évident : cela n’a rien à voir avec une maladie honteuse ou un trait de caractère fondamentalement tordu. Cependant, les réussites sont présentes, existent, et montrent que la barrière n’est pas infranchissable. Mais elle existe quand même ; avec des journées de 72h, ce serait déjà réglé.

C’est peut-être ça, la maladie honteuse : ne pas avoir de journées de 72h.

Auguste lectorat, amis de l’édition, n’hésitez pas à partager votre expérience en commentaires, vos idées, vos remarques.